West-Nil-Virus: Exotischer Erreger faßt in Europa Fuß

Seit dem ersten Nachweis in 2018 wurde das West-Nil-Virus (WNV) in mehreren deutschen Bundesländern bei zahlreichen Vögeln und Pferden nachgewiesen. Greif- und Eulenarten sowie Sperlingsvögel sind besonders empfänglich. Nur selten überträgt sich das Virus auf Menschen. Auch wenn der Großteil der Fälle mild verläuft, wird es Zeit, diesen zoonotischen Erreger genauer unter die Lupe zu nehmen und aufzuzeigen, warum es wichtig sein kann, sein Pferd durch Impfung zu schützen.

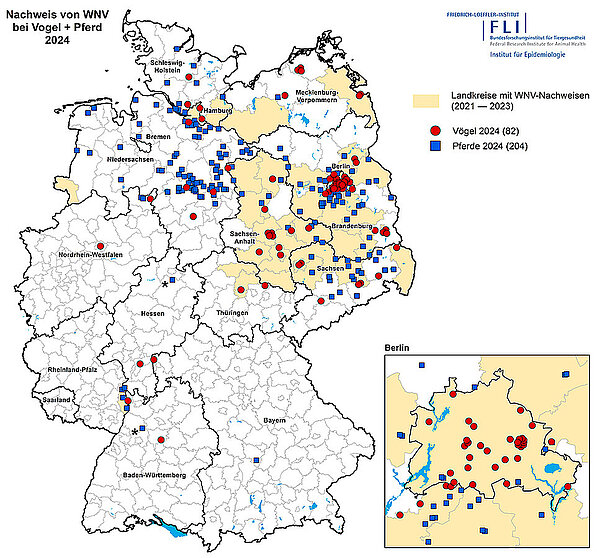

Eine Infektion mit dem West-Nil-Virus (WNV) wurde in Deutschland erstmalig Ende August 2018 vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei einem Bartkauz aus der Region Halle/Saale festgestellt. Das Virus breitete sich in den Folgejahren langsam, aber stetig weiter aus. Besonders betroffen sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die derzeit das Hauptendemiegebiet für Deutschland darstellen. In 2024 war aber auch die norddeutsche Tiefebene vermehrt betroffen. Allein in Niedersachsen wurde das Virus bei 68 Pferden nachgewiesen.

Da das von Stechmücken übertragene Virus nun auch in Deutschland anscheinend ausreichend günstige klimatische Bedingungen vorfindet, muss damit gerechnet werden, dass es auch in den kommenden Jahren zu einem Vorkommen von WNV-Infektionen und Erkrankungsfällen kommen wird.

WNV-Übertragung: Ein Kreislauf wird durchbrochen

Das West-Nil-Virus wird von blutsaugenden Stechmücken übertragen und zirkuliert in der Natur in einem Vogel-Stechmücken-Vogel-Kreislauf. Pferde und Menschen können sich ebenfalls mit dem Virus infizieren. Das Virus vermehrt sich in ihnen aber nicht in dem Maße, so dass von infizierten Personen oder Pferden keine direkte Infektionsgefahr ausgeht. Sie gelten daher als sogenannte Fehlwirte.

Das WNV zählt zu den zoonotischen Erregern. Wird der Erreger direkt oder indirekt über Antikörper nachgewiesen, muss dies gemeldet werden. Vor allem in Süd- und Südosteuropa werden immer wieder Infektionen von Menschen berichtet. Häufig betroffen sind Italien, Griechenland, Frankreich und weite Teile des Balkans sowie weiter nördlich auch Teile von Rumänien, Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Österreich. Auch die Türkei ist betroffen. Unabhängig davon werden laut Robert-Koch-Institut in Deutschland immer wieder einzelne Fälle bei Reisenden aus von West-Nil-Fieber betroffenen Regionen registriert. Seit dem ersten Nachweis 2018 werden jedes Jahr auch einige nicht-reiseassoziierte Infektionen mit WNV bei Tieren und Menschen im Osten Deutschlands dokumentiert.

Krankheitsverlauf oft symptomlos

Die WNV-Infektion beim Menschen verläuft in etwa 80 Prozent der Fälle symptomlos. Bei den übrigen treten zumeist nur leichte Krankheitssymptome wie Fieber und grippeähnliche Erscheinungen auf. Dieser klassische Verlauf der Krankheit wird deshalb auch als „West-Nil-Fieber“ bezeichnet. In etwa einem Prozent der Infektionen kommt es zu einem schweren, hoch fieberhaften Krankheitsverlauf mit Meningitis oder Enzephalitis, der zu bleibenden neurologischen Schädigungen führen und in seltenen Fällen tödlich enden kann.

Folgen einer Infektion beim Pferd

Eine Infektion mit dem WNV bei den Pferden ist anzeigepflichtig. Bei Pferden verläuft eine WNV-Infektion häufig symptomlos, zum Teil treten fiebrige Allgemeinerkrankungen auf. Bei etwa 8 bis 10 Prozent der infizierten Pferde kommt es aber zum Teil zu schweren neurologischen Symptomen. Diese Verlaufsform geht dann auch mit einer hohen Sterblichkeit (Letalität) von ca. 30 – 50 Prozent einher. Überlebende Pferde können lebenslang unter Ausfallserscheinungen leiden.

Impfung empfohlen

Pferde können gegen eine Erkrankung durch das West-Nil-Virus durch Impfung geschützt werden. Mehrere Impfstoffe stehen zur Verfügung. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) hat infolge der Ereignisse eine Stellungnahme zur Impfung von Pferden gegen WNV erarbeitet. Darin empfiehlt sie, Pferde in bereits betroffenen Gebieten zu impfen. Die Grundimmunisierung sollte möglichst vor Beginn der Mückensaison abgeschlossen sein. Wiederholungsimpfungen sind im jährlichen Abstand durchzuführen. Abhängig vom weiteren Seuchengeschehen sei mittelfristig eine flächendeckende Impfung von Pferden im gesamten Bundesgebiet anzustreben.

Was verbirgt sich hinter der Abkürzung StIKo Vet?

Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) hat ihre Arbeit im Dezember 2015 am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) aufgenommen. Sie soll sich an der Tätigkeit der am Robert Koch-Institut angesiedelten entsprechenden Kommission für die Humanmedizin orientieren und weisungsunabhängig Empfehlungen speziell für den Einsatz von Impfstoffen in der Tiermedizin aussprechen. Unterstützt wird die Kommission von Arbeitskreisen, in denen weitere Experten für die unterschiedlichen Tierarten (Nutz- und Kleintiere) hinzugezogen werden.

Mittlerweile wurden Leitlinien zur Impfung von Kleintieren, Pferden, Rindern und kleinen Wiederkäuern, Schweinen sowie Fischen vorgelegt. Die Leitlinien werden regelmäßig überprüft und an aktuelle Erkenntnisse angepasst.

Nachweis von WNV bei Vögeln und Pferden 2024

Bildquelle: Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) / Amtlich bestätige Fälle von Infektionen mit West-Nil-Virus, Stand Februar 2025

Abdruck Text und Foto

(nur in Verbindung mit dieser Meldung)

honorarfrei bei Quellenangabe.

Weitere Informationen:

Bundesverband für Tiergesundheit e.V.

Dr. Sabine Schüller

E-Mail bft@bft-online.de